九原区麻池镇的得名,是因此地邻近黄河且多为湿地,除了种粮,还能种麻,所以麻多沤麻池多,沤麻事业一直延续到清初。

种麻、制麻、用麻伴随了九原人一千多年。

搓麻绳是九原女人们的特殊手艺,原料就是麻皮。

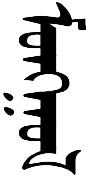

在麻池,从东壕口至西壕口有十多家大户经营着十二口沤麻池,号称十里麻池,且秋冬都能沤,一沤就是四十天。有民谣佐证道:打罢糜谷割麻杆儿

营生不误把麻泡

满村麻臭难除消

沤麻挣钱勤抛闹

油灯下,九原的女人们一根一根在搓麻筋儿,再把搓成的麻绳一针一针给当家的男人、贪长的娃娃、年迈的爹娘,纳大底缀鞋帮,故本地人称鞋为鞋钵子,舒适耐磨。多余的则拿到镇上卖点银钱,换点儿油盐。

纳大底儿多用略粗的麻绳儿,纳鞋帮则用二细麻绳儿,其中锥子顶针儿是唯一工具。纳出来的鞋帮密实耐用,有条件的做前后包跟儿,再涂抹一层骨胶,鞋底打上层铁钉,经得起磕磕打打。

苦了那守灯熬夜纳大底的婆姨,常常边纳边轻声自唱:

灯瓜瓜点灯半炕炕明

一盏油灯孤身一个人

生瓜籽多穷光景

双手磨下一层鳞

你给人家当长工

我在家中受苦情

有朝一日翻了身

买双皮鞋逛回城

掏麻橛儿(麻的根),是一种很苦很累的营生。麻不像糜子等软根植物,它根深结实,压青半年也沤不烂。过去多数人家没有牲畜犁杖,只能一锹一锹地掏麻橛儿,一来备耕,二来可当柴火,它油性大,起火快,是过冬烧炕的好东西,用时下话说,此乃绿色燃料。有的人家掏下的麻橛儿,若是堆积如山,那么还告诉人们,这户人家不仅勤快,而且当年种麻丰收。

农民的聪明在于他们从实践中把所发现和得到的经验尽可能地保留下来,形成一种习俗。比如从麻蕨小眼儿里掏麻虫吃,那滋味儿椐说香美淳厚,若是慢品慢啄,其味无穷。猴小子、捣蛋鬼们最会掏麻虫儿,就像沿海人吃海螺,就像辽沈人吃蚕蛹,就像胆大者舔蚁屁,让城里人看了,似乎颇感恶心而大跌眼镜,殊不知这些“虫菜”椐说蛋白含量极高,解了馋不说,还补了身子,增了营养,然这种习俗已消亡。

民间留传一句很不雅的比喻,男人嗑麻子,女人坐月子——上下不失闲。大凡乡下男女人都会嗑麻子,这种食俗于今仍得到保留。若不是淳香味美,谁还会把那小小的颗粒当回事呢?会嗑的嘴唇沾满麻壳儿,以表达他的“嗑技”,不会嗑的则费劲难嗑,干脆囫囵“吞麻”,还往往让人嘲笑。其实也算一种“吃技”,若可以举办嗑麻子比赛,比数量、比速度,又何尝不可?国外经常也搞类似比赛,并不无聊,相反充满情趣。

村人说,麻糊糊沾素糕,一吃一个饱。被碾成末状的麻子因为自带油香而耐人寻味,也是一种解馋耐饥的东西。

富裕人家养一口猪,一吃一个年对头,即便熬麻糊儿也是当稀罕,而穷人常能吃上麻糊糊沾素糕就已经很知足了,然眼下不多见了。

现在餐馆或家庭多半改成鸡肉沾素糕,一是麻油做了油料,二是费时费劲,三是传统断代。

三十年前乡下有一种二柄子车,牛马都能拉。这种车的车轴必须请车匠在车轴轱轳上箍上铁瓦,再用麻油来润滑,这样才能经久耐用,就像汽车没有润滑剂就会烧坏机器的道理一样。

蒙公网安备 15020702000165号

蒙公网安备 15020702000165号